災害は突然やってくるもの。「防災グッズって何をどれだけ備えればいいの?」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

この記事では、防災グッズの選び方から、保管方法、おすすめの防災グッズまでを解説。赤ちゃんや高齢者、女性の必須アイテムから、季節別・用途別のおすすめグッズまで、非常時に本当に役立つ防災グッズを厳選してご紹介します。正しい備えを知ることで、もしものときも安心して行動できるように、準備を始めましょう。

防災グッズはいつ備えるべきか?

まだ防災グッズを持っていないなら、今すぐ準備を始めるのが賢明です。災害は、いつどこで起きるか誰にも予測できません。

もし電気・ガス・水道などのライフラインが止まってしまったら、復旧に1週間以上かかるケースもあります。災害発生後に慌てて揃えようとしても遅く、生活に大きな支障が出てしまうでしょう。

混乱する状況下で、自分や家族の安全を守るには、事前の備えが欠かせません。手頃な価格で購入できる防災グッズもあるため、早いうちに準備しておくことをおすすめします。

特に災害の危険性が高まる台風シーズンの前には、防災対策を確認すると良いでしょう。

防災グッズの選び方|意識したい6つの視点

「防災グッズ」とひと口に言っても、種類は非常に豊富です。そのため、いざ準備しようとしても、どれを選ぶべきか迷ってしまう人も多いでしょう。そこで今回は、防災グッズを選ぶ際に注目したい6つのポイントをご紹介します。

- 生存に直結するものを優先する(水・非常食など)

- 避難人数を把握する

- 家族構成を考慮する(赤ちゃん・女性・高齢者など)

- 想定外の出来事も考慮する

- 長期的な避難生活を想定する

- 食料の賞味期限に注意する

これらのポイントを意識しておくことで、状況に合ったグッズをスムーズに選べるようになります。それでは順番に解説していきましょう。

生存に直結するものを優先する(水・非常食など)

防災グッズの中でも、最初に準備するべきものは命に直結するものです。水や食料が尽きてしまったら、体力や免疫力は低下する一方。避難生活での寒さや暑さに耐えるための備えも最優先事項となります。

避難人数を把握することが第一歩

防災グッズを準備するうえで、まず確認すべきは避難する人数です。必要な物の量は、人数によって大きく異なるからです。

たとえば、飲料水の備蓄は1人あたり1日3Lが目安とされていますが、3人家族なら9L以上の水が必要になります。

さらに、防災アイテムは基本的に1人分が基準になっている場合が多いため、家族の人数に合わせて内容を見直す必要があります。

家族構成を考慮する(赤ちゃん・女性・高齢者など)

赤ちゃんや子供、女性や高齢者には、それぞれ特有の備えが必要な場合があります。

例えば赤ちゃんならオムツや粉ミルク、高齢者ならお薬といったように、万が一の避難所生活に備えて、日常で必要なものは多めにストックしておくと良いでしょう。

想定外の状況にも備えておく

災害が起きた際には物資が不足しやすく、普段とは異なる環境での生活を強いられます。そのため、予測不能な事態に備えた準備が欠かせません。

| 想定される事態 | 準備しておくべきもの |

| 発熱・けが | 常備薬、マスク、経口補水液、救急セット |

| 極端な気温 | 冷感グッズ、カイロ、湯たんぽなど |

| 火災のリスク | 小型消火器やスプレー型消火器 |

想像を超える事態が起きる可能性を念頭に、できる限り多角的な備えをしておきましょう。

長期間の避難所生活を前提に考える

3つ目の重要な視点は、長期間の避難生活を想定した備蓄です。電気は比較的早く復旧する場合が多いですが、水道やガスは1週間以上かかることもあります。

そのため、最低でも3日分、可能であれば7日以上の備えを整えておくと安心です。また、避難所での生活を想定して、寝具や目隠し用の簡易テントなども備えておくと快適に過ごせます。

非常食の賞味期限に注意

防災用の食料を選ぶ際には、賞味期限を必ず確認する習慣をつけましょう。非常食は長期保存が可能とはいえ、永久に持つわけではありません。

中にはすぐに期限が切れてしまうものもあるため、定期的な確認と入れ替えが重要です。長持ちする食品としては、クラッカー、アルファ米、保存パンなどが代表的です。健康維持のためにも、しっかりチェックしておきましょう。

100円ショップを上手に活用する

防災グッズを揃えようとすると、意外とお金がかかるもの。万が一の時に、自分の命を助けてくれるものと分かっていても、すぐに大きな投資をする決断ができない時もありますね。

そんな時は、100円ショップでも購入できるアイテムを活用しましょう。高価で命に直結するアイテムはきちんと投資し、救急グッズや簡易トイレなどは100円ショップで調達するのも良いでしょう。

【2025年最新】本当に必要な防災グッズ10選

全てを一度に準備するのが難しい防災グッズ。だからこそ「本当に必要なものから揃えたい」と思う方も多いはずです。避難生活の経験者が口を揃えて「役に立った」と話すのは、ライフライン確保に直結するアイテムです。年齢や性別を問わず、災害時に欠かせない防災グッズ10選をご紹介します。

1. 飲料水

災害で断水した際に備え、まず確保すべきは飲料水です。水さえあれば、食料がなくとも数週間は生き延びられると言われています。東京消防庁によれば、1日1人あたりに必要な飲料水は3Lが目安とされています(※1)。

支援物資の到着や水道の復旧には日数を要するため、最低でも3日分、できれば1週間分の備蓄が推奨されます。赤ちゃんがいる家庭では、消化にやさしい軟水がおすすめです。賞味期限が5年以上のものを選べば、頻繁な買い替えも不要です。

2. 食料・非常食

災害で物流が止まると、食料の調達が難しくなります。栄養バランスを意識した備蓄が健康維持の鍵となります。以下のように、主食・主菜・副菜をバランスよく揃えましょう。

| 分類 | 食料例 |

| 主食 | 米、乾麺、カップ麺、パックご飯 |

| 主菜 | レトルト食品、缶詰 |

| 副菜 | 野菜ジュース、保存野菜、味噌汁、調味料 |

家庭では最低でも3日分、多ければ1週間分の備蓄が望まれます。

3. 携帯トイレ

避難先にトイレがなかった場合でも、携帯トイレがあれば安心して用を足せます。製品ごとに排泄物を固める時間に差があるため、臭い漏れを防ぐには凝固速度の速いタイプが最適です。

1週間分を目安に、自身の排泄回数に応じた数を備えておくと安心です。トイレットペーパーやポリ袋、ウェットティッシュなども一緒に用意しておくと、より快適に使えます。

4. ポータブル電源

停電時の非常用電源として、

- モバイルバッテリー

- ポータブル電源

- 発電機

などがありますが、最も使い勝手が良いのはポータブル電源です。モバイルバッテリーは容量が小さく、主にスマホ向けです。発電機は排気ガスが出るため、室内使用には向いていません。

ポータブル電源であれば、室内でも安全に使え、大容量の電力を供給できます。冷蔵庫や扇風機、電気毛布などの家電にも対応可能です。調理器具や通信機器の使用にも重宝しますし、スマホの充電切れに困ることもありません。

5. モバイルバッテリー

スマートフォンは、災害時の連絡や情報収集、そして心の安定にもつながる大切な道具です。そんなスマホの充電を支えるのがモバイルバッテリー。

照明やミニ扇風機など、他の小型家電にも使える点も大きな魅力です。軽くて持ち運びやすく、日常的にも使いやすい便利な蓄電アイテムといえるでしょう。

最近はソーラーパネル搭載モデルも登場しており、電源の確保が難しい場面でも活躍が期待できます。

6. 懐中電灯・ランタン

普段の生活で照明のありがたみを感じることは少ないかもしれませんが、停電した夜には明かりが命綱になります。特に災害時の夜間は、暗闇の中で動くことすら困難になる場合もあります。

トイレや食事、赤ちゃんのケアなど、あらゆる行動に照明が必要です。懐中電灯やランタンは、そんなときに頼れる存在となるでしょう。

乾電池の液漏れや残量切れを防ぐため、定期的な動作確認と電池のストックも忘れずに。

7. ラジオ

スマホが使えなくなったとき、情報収集の最後の砦となるのがラジオです。自分の地域の被害状況や避難情報など、必要な情報を得るための重要なツールとなります。

電池式や手回し、ソーラー式など多様なタイプがあり、非常用として選ぶなら長時間使えるものが理想的です。中にはスマートフォンの充電も可能な多機能タイプもあり、1台あると安心感が増します。

8. 現金・小銭

キャッシュレスが進んだ現代ですが、災害時には現金が使えるかどうかが大きな分かれ道になります。停電や通信障害で、カードやQRコード決済が利用できない場面も考えられます。

また、開店している店舗でも釣り銭が限られているため、なるべく小銭で支払えるよう備えておくと安心です。

公衆電話も非常時の貴重な通信手段となりますが、使用には10円玉や100円玉が必要なため、普段から小銭を多めに持っておくのがおすすめです。

9. 防寒具

避難生活が寒さの厳しい時期と重なった場合、命を守るためにも防寒具は欠かせません。気温が下がる夜間や屋外での避難生活では、毛布や防寒着、使い捨てカイロが体を守ってくれます。

また、アルミシートやレインコートも体温保持に役立つので備えておくと良いでしょう。

暑い季節には、ネッククーラーや冷感タオル、うちわ、保冷剤などを揃えておくと熱中症対策になります。キャンプ用の大きめ保冷剤は特におすすめです。

10. 救急セット

災害時に自分自身や大切な人がケガをしたとき、すぐに手当てができる救急セットがあると安心です。基本的な応急処置に役立つアイテムは、あらかじめ揃えておくことをおすすめします。

| アイテム | 用途例 |

| 絆創膏 | 小さな切り傷やすり傷の保護 |

| 包帯・ガーゼ | 出血の止血や傷口の保護 |

| はさみ・ピンセット | 包帯やガーゼのカット、異物除去に |

| 綿棒 | 消毒薬の塗布や清拭用 |

| 消毒薬 | 傷口の消毒や感染予防に |

| 三角巾 | 骨折や捻挫時の固定用 |

| 食品用ラップ | 包帯代わりや止血・保温にも使える |

特に三角巾は、清潔な折りたたみ方を知っておくと実用的です。夏場には虫刺され対策の薬も備えておけば、かゆみに悩まされることなく快適に過ごせます。

【家族構成別】防災グッズで本当に必要なものリスト

ここでは女性・赤ちゃん・高齢者それぞれに必要な防災グッズを厳選してご紹介します。

【赤ちゃん向け】本当に必要な防災グッズリスト

赤ちゃんがいる家庭では、用意すべき防災アイテムも大きく変わります。実際の避難生活で役立った赤ちゃん用の防災グッズは以下の通りです。

赤ちゃんの防災グッズ一覧:

- 粉ミルク

- 紙パックミルク

- ミルク用アタッチメント

- オムツ

- おしりふき

- 抱っこ紐

- おもちゃ(遊び用)

ミルクやオムツなどの消耗品は、普段から使用しながら備える「ローリングストック」が便利です。抱っこ紐は避難時に歩いて移動する場面でも大活躍するため、すぐに取り出せる場所に置いておきましょう。

赤ちゃん連れの避難は荷物も多くなりがちです。日頃から避難を想定して、持ち物のチェックやシミュレーションを行っておくと安心でしょう。

【女性向け】本当に必要な防災グッズリスト

避難所生活では、女性ならではの衛生面や安全面に配慮した備えが必要です。女性が優先して用意しておきたいアイテムは次のとおりです。

女性向け防災グッズ一覧:

- 生理用品

- クレンジングシート

- マスク

- ヘアゴム

- ホイッスル

断水時には下着の洗濯ができないため、「おりものシート」があればショーツを清潔に保ちやすくなります。メイクができない環境でも、マスクがあれば感染対策と顔隠しの両方に役立ちます。

髪をまとめるヘアゴムは暑さ対策にも便利です。また、ホイッスルは防犯の意味でも避難所での備えとして持っておきたい一品です。

【高齢者向け】本当に必要な防災グッズリスト

高齢者は体力の低下を考慮し、軽量で使いやすい防災グッズを選ぶことが大切です。一般的な備えに加えて、以下のような高齢者特有のグッズも忘れずに。

高齢者向け防災グッズ一覧:

- 常備薬

- 歩行補助具

- 大人用おむつ

- 予備の眼鏡

- 入れ歯洗浄シート

- 季節に応じた気温対策グッズ

持病がある場合は、日頃から服用している薬を数日分用意しておくことが必要です。移動が不自由な方は、杖や歩行器なども防災用品に加えておくと安心です。

メガネは避難時に破損する可能性があるため、予備を準備しておくと万一の際にも対応できます。夏場は冷却グッズ、冬場にはカイロなどの防寒アイテムも欠かせません。電気が止まる可能性も考慮して備えておきましょう。

【季節別】季節ごとに変わる必須防災グッズとは?

災害への備えは、季節ごとの気候や環境に合わせて見直すことが重要です。ここでは、夏と冬に必要な防災グッズをそれぞれまとめました。

夏の防災グッズで本当に必要なものリスト

夏の時期は、高温や湿気による体調不良を避けるため、暑さ対策と虫除けがポイントになります。

夏の必須アイテム一覧:

- 塩飴・塩タブレットなどの塩分補給品

- 汗拭きシート

- うちわ

- 電池式ポータブルファン

- 替えの肌着

- 虫除けスプレー

虫が活発な夏は、虫除け対策も忘れてはいけません。

近年ではモバイルバッテリー対応の冷感デバイスも登場しており、携帯性にも優れた選択肢として注目されています。季節に応じた備えが、快適な避難生活を支えてくれます。

冬の防災グッズで本当に必要なものリスト

冬は寒さによる健康被害や、感染症リスクの高さが懸念されるため、防寒と衛生管理が最も重要なテーマとなります。

冬の必須アイテム一覧:

- アルミシート

- コンパクト収納可能な防寒着

- 使い捨てカイロ

- 灯油ストーブ(在宅避難向け)

- マスク

- アルコール消毒液

- 体温計

低体温症の危険性は非常に深刻で、東日本大震災でも多くの死亡例が報告されています。

また、冬の避難所はウイルスが蔓延しやすく、衛生対策も不可欠です。感染を防ぐため、マスクと消毒用品は必ず備えておきましょう。

【停電対策&電源確保】災害の備えにおすすめのポータブル電源3選

停電時の電源確保は、避難生活の質を大きく左右します。ここでは、家庭用・持ち運び用の両方に対応できるポータブル電源の中から、実用性の高い3機種を厳選しました。ライフラインを支える電力をしっかり確保するために、目的に合った機種選びが重要です。

使用用途に応じたサイズと性能の比較

ポータブル電源は、使用シーンに応じて最適なサイズと性能を選ぶことが大切です。一時的なスマホ充電から、冷蔵庫・IHヒーターなど大型家電の稼働まで、必要な出力や容量は異なります。

| モデル名 | 容量(Wh) | 定格出力(W) | 特徴 |

| AORA 30 V2 | 288 | 600 | 軽量・USB中心の機器に最適 |

| AORA 100 V2 | 1024 | 1800 | 急速充電・中容量の万能型 |

| Apex 300 | 2764.8 | 3200 | 家庭の非常電源に最適 |

それぞれの特徴を見比べて、最適な1台を選びましょう。

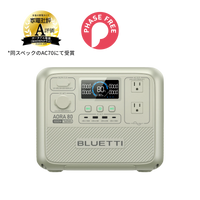

軽量設計のBLUETTI AORA 30 V2(288Wh、600W)

軽量・コンパクトを重視するならAORA 30 V2がぴったりです。容量は288Whながら、定格600W出力でスマホ、LEDライト、小型扇風機などの利用に十分対応します。

約4.3kgの本体は非常時の持ち出しにも最適で、避難所でも場所をとりません。AC出力に加えて、USB-AとUSB-Cも搭載しており、家族全員の充電をカバーできます。停電初期の数時間を快適に乗り切るには、頼もしい1台です。

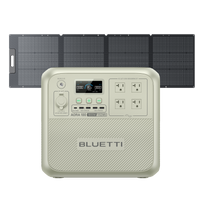

急速充電対応の中容量ポータブルのBLUETTI AORA 100 V2(1024Wh、1800W)

AORA 100 V2は停電対策においてバランスに優れた1台です。容量1024Wh、出力1800Wと一般的な家電をカバーできる仕様ながら、急速充電対応で短時間での復旧が可能。

フル充電でスマホ約60回分、電子レンジや電気ポットも一時的に使用でき、停電中でも生活の質を落としません。重量も約16kgと、女性でも持ち運べるサイズ感です。USB-C出力やACポートも充実しており、さまざまな機器に対応します。

家庭用大容量のApex 300(2764.8Wh、3200W)

Apex 300は在宅避難や長時間の停電時に圧倒的な安心感を与えてくれます。2764.8Whの大容量と3200Wの高出力で、冷蔵庫やIH調理器など家庭用家電を長時間稼働できます。

EV車への充電も可能なほどのパワーで、複数人世帯や在宅療養者がいる家庭にもおすすめです。Wi-Fiルーターや照明器具といった日常機器の連続使用にも十分対応し、災害時でも自宅を避難所に変える性能を備えています。

ソーラーパネルとの併用で継続的な電力供給の確保

ポータブル電源を最大限活かすには、ソーラーパネルとのセット利用が最も効果的です。BLUETTIのAORA・Apexシリーズは、同社製ソーラーパネルと組み合わせることで、長期の停電にも対応できます。

日中に太陽光で充電し、夜間に照明や冷蔵庫を稼働させるなど、持続的なエネルギー利用が可能になります。特に屋外避難や自家発電環境のない家庭では、ソーラー充電の有無が明暗を分けることになるでしょう。

BLUETTIのポータブル電源で「フェーズフリー」な暮らしを実現

災害時だけでなく、日常でも活用できる「フェーズフリー」の考え方が、ポータブル電源選びでも注目されています。フェーズフリーとは、平時と非常時の境目をなくし、普段の生活で使いながら非常時にも役立てる発想のこと。

ポータブル電源は、キャンプや屋外作業、アウトドア調理などにも活躍するため、災害時専用にせず、日常の中で使い慣れておくことができます。そうすることで、いざという時に迷わず使える安心感につながります。

よくある質問

防災グッズを用意する中で、保管や入れ替え、限られたスペースでの工夫に関する疑問は多くの方が抱える共通の課題です。ここでは、よくある質問に対して実践的なアドバイスをご紹介します。

防災グッズの保管場所は?

防災グッズの保管場所は、すぐに持ち出せる場所を選ぶのが基本です。クローゼットや玄関の収納棚など、出入り口に近い場所に置くと素早く行動できます。

また、家族が全員把握できるよう、場所を決めたら周知しておくことも大切です。就寝中や入浴中などを想定し、寝室や脱衣所の近くに分散して置くのも有効な工夫といえます。

賞味期限の切れた非常食はどうする?

非常食はローリングストック方式で回転させ、賞味期限が切れる前に食べることが基本です。うっかり期限が切れてしまった場合は、すぐに破棄せず状態を確認しましょう。

缶詰やレトルト食品は、未開封であれば多少の期限超過でも食べられることがあります。ただし、見た目や臭いに違和感があるものは安全のため廃棄しましょう。

期限切れを防ぐには、購入日や賞味期限を一覧にして管理するのがおすすめです。

小さい部屋でも防災グッズをストックする工夫とは?

部屋が狭く収納スペースが少ない場合は、「隙間」や「高さ」を活かすのがカギになります。たとえばベッド下やソファの下など、デッドスペースを活用すると場所を取らずに収納できます。

また、重ねて収納できるコンテナや、吊り下げ式の収納グッズを使うと縦の空間も有効に使えます。圧縮袋を使って寝具類を小さくまとめると、収納効率がさらに上がるでしょう。

場所が限られていても、工夫次第で必要な備えはしっかり整えられます。

まとめ:いざという時に備えて、防災グッズを準備しよう

災害は予測できないからこそ、日頃の備えが命を守ります。この記事では、本当に必要な防災グッズを目的や対象別に詳しく紹介しました。

備えがあるだけで、非常時の不安は大きく軽減されます。自分と家族の命を守るために、今日からできる準備を始めてみましょう。

この記事から商品を購入する

ニュースレターに登録

関連記事

大きな揺れで食器棚が倒れたり、割れた食器が飛び散ったり…。そんなリスクから家族を守るために、いますぐできる地震&停電対策を徹底解説!日常の収納から非常時の備えまで、安全なキッチンづくりのコツをまとめました。

「家族や友人、社員と突然連絡が取れない!」そんな緊急事態でも慌てず対応するための安否確認方法を徹底解説!よくある原因の整理から、連絡が取れないときの適切な対処法、そして事前に備えるためのポイントまで、実用的な情報が満載です。

「フェーズフリー」とは、日常の延長で災害対策を行う新しい防災の考え方です。非常時専用の備蓄に頼らず、使い慣れた道具や食品を日頃から取り入れることで、無理なく続けられる備えを実現します。この記事では、フェーズフリーの基本概念から実践方法、日常でも役立つアイテム選びのコツまでをわかりやすく解説します。