日本は地震や台風などの自然災害が非常に多い国です。停電や断水、物流の混乱が起こった際、日頃から備えをしていなければ大きなリスクを伴うでしょう。

「災害はいつ起こるかわからない」という前提で、防災グッズを日頃から用意しておくことが「自分や家族を守るための最初の一歩」です。いざという時、しっかりとした備えがあるかないかで、命や健康に大きな差が生まれます。

防災グッズは大きく分けて4タイプ。まずは分類から始めよう!

防災グッズは大きく分けて次の4つのカテゴリーに分類できます。

-

安全確保グッズ

-

ヘルメットや軍手、笛(SOS発信用)など

-

生活維持グッズ

-

非常食・飲料水、簡易トイレ、毛布など

-

情報&通信グッズ

-

スマホ、ラジオ、モバイルバッテリーやポータブル電源など

-

医療・衛生グッズ

-

救急セット、常備薬、マスクなど

この4つの分類を意識すると、必要なアイテムが抜け漏れしにくくなります。家族構成や住んでいる地域の特性によっては、プラスアルファの対策が必要になることもあるでしょう。まずは自分の家庭や生活スタイルに合わせて、どんなグッズが必須なのか洗い出すことが大切です。

基本の防災用品リスト。食料・水・救急セット・電源を確保しよう

食料・水

-

非常食:長期間保存できる缶詰・アルファ米・栄養補助食品などを用意。火や水を使わずに食べられるものが便利です。

-

飲料水:1人あたり1日3Lを目安に。最低3日分、余裕があれば1週間分程度をストックしておくと安心。

救急セット

-

絆創膏・包帯・消毒液・常備薬:ケガや体調不良時にすぐ対処できるよう、ひとまとめにしておきましょう。

-

マスク・手袋:感染症対策や衛生面でも重要です。

衣類・防寒具

-

災害時の体温管理は命に直結します。防寒シート、レインコート、上着の予備など季節を問わず用意しておくと安心です。

電源の確保(モバイルバッテリー・ポータブル電源)

-

スマホやライト、ラジオのバッテリー切れは情報不足や連絡不能を招く重大リスクです。

-

モバイルバッテリーや小型のポータブル電源を常備することで、必要な機器を使用し続けることができます。

-

停電が長引いた場合に備え、ソーラーパネルや車載充電器との併用も検討するとさらに安心です。

|

防災グッズのリスト |

理想の備蓄量 |

|

飲料水 |

3L/日/人 × 3日~1週間分(例: 2Lのボトルを複数用意) |

|

非常食 |

アルファ米、缶詰、栄養食品 × 最低3日分 |

|

救急セット |

包帯、消毒薬、常備薬、体温計 |

|

電源確保(バッテリー) |

モバイルバッテリー(2台以上)、ソーラーパネル兼用型 |

|

防寒具 |

毛布、アルミシート、季節に応じた衣類 |

防災ツールの選び方と使用方法~実例から学ぼう~

使いやすさ&軽量性がカギ

避難時には荷物を持って移動するケースが多いため、できるだけ軽量で操作がシンプルな防災ツールを選ぶとよいでしょう。ラジオとライトが一体になった多機能商品など、機能のまとめ買いすることでスペースを有効に使えます。

耐久性と多用途性

災害時には道具を乱雑に扱わざるを得ない場合も少なくありません。防水・防塵・耐衝撃性など耐久性の強い製品を常備することで、長期にわたって安心して使えます。

現代は予備電源がマストアイテムに

災害時、停電は最も身近なライフラインの途絶です。電気が使えない状況では、情報収集や連絡手段の確保、冷蔵庫内の食品保存、医療機器の稼働など、生活に欠かせない多くの要素が機能しなくなります。ポータブル電源は、こうした緊急時に迅速かつ確実に電力を供給する頼れる存在です。持ち運びやすく、さまざまな機器に対応可能な予備電源があれば、いざという時の不安を軽減し、家族や自身の安全を守る準備が整います。

-

実例:ある被災地では、ポータブル電源を持っていた家庭が周囲の情報拠点に

東日本大震災(2011年)の被災地域の一部では、停電が長期化したためスマホの充電ができず、住民が情報を得られない状況が続きました。そんな中、ポータブル電源を備蓄していた家庭が「充電ステーション」の役割を果たし、近隣住民が集まってスマホを充電したり、SNSやネット経由で災害情報を共有できたりするようになったと報告されています。

※出展:NHK「震災アーカイブス」・複数の被災地自治体発行広報より(当時の被災者インタビューに記録あり)

こうした逸話からもわかるように、電力源を確保しておくことは家族だけでなく、コミュニティ全体の助けになる可能性が高いのです。

ローリングストック法で常に備えを新鮮に

食品や日用品は普段から少し多めに買っておき、消費したら新しく買い足すことで常に新しい備蓄をキープできます。賞味期限切れを防ぎ、災害時にも使える実用的な方法です。

世帯構成によって異なるニーズに対応する

幼い子どもや高齢者、ペットなどがいる家庭の場合は、防災ツールの選び方も大きく変わってきます。それぞれの状況に応じた準備を忘れずに行いましょう。

-

乳幼児のいる家庭

-

おむつ・哺乳瓶など、必要な育児用品をいつでも取り出せるようまとめておきましょう。また、ミルクのための使い捨て哺乳瓶や、長期保存可能な粉ミルク・離乳食を備蓄しておくと良いでしょう。

-

高齢者がいる家庭

-

高齢者が服用している常備薬やサプリメントのストックを確認し、切らさないようにしましょう。動きに不自由がある場合は、車椅子や歩行補助器具をスムーズに持ち出せるよう経路を確保しておくことも重要です。

-

ペットがいる家庭

-

ペットフードや飲み水、トイレ用品などを数日分確保しておくと安心です。避難所でペットを受け入れ可能かどうか事前に確認しておき、ケージやキャリーバッグも必ず用意しておきましょう。

このように世帯構成や生活環境に合わせて防災グッズをカスタマイズすることで、いざという時に家族全員(ペットを含む)が一緒に安全に避難できるようになります。日頃から各家庭のニーズを洗い出し、防災ツールを見直しておくことが大切です。

いざ災害発生。充電設備が役に立つ理由&ないと困ること

災害時に充電設備が役に立つ理由

-

情報収集と連絡手段の確保

スマホが使えれば、SNSやニュースサイト、自治体の緊急情報などをリアルタイムで得られます。家族や知人とも連絡を取りやすく、安否確認にも欠かせません。 -

照明・ライトの確保

停電時には周囲が真っ暗になりがちです。スマホやライトを点灯し続けるには、十分なバッテリーが必要になります。 -

医療機器の動作維持

在宅医療で電力を必要とする機器を使用している場合、電源が確保できないと深刻な事態を引き起こす可能性があります。

充電設備がないとどうなる?

-

情報遮断による混乱

緊急放送や救援情報を得られないため、どこに避難すればいいかもわからず不安が増大してしまうでしょう。 -

安否確認が遅れる

携帯のバッテリー切れで家族や友人と連絡がつかなくなると、互いの状況を確認できず動揺するケースが多いです。 -

二次災害のリスク増

状況を正しく把握できないまま行動し、危険地域に立ち入ったり適切な治療を受けられなかったりする可能性もあります。

電力確保の要!ポータブル電源&ソーラーチャージャーのすすめ

災害時にスマホやタブレットを使えないと、情報取得や連絡手段の確保が困難になります。ここでは、停電時にも電力を確保できるポータブル電源や車載充電器のおすすめ商品を2つ紹介します。

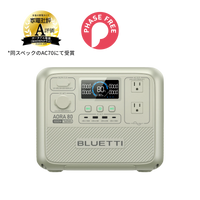

Bluetti AC70

Bluetti AC70は、小型ながら大容量を備えたポータブル電源です。

Bluetti AC70のメリット

Bluetti AC70は、軽量設計にもかかわらず大容量バッテリーを搭載しており、災害時やアウトドア、車中泊など幅広いシーンで活用できるのが特長です。ACコンセントやUSBポートが複数用意されているため、スマホやタブレットのみならず小型家電や照明器具も同時に稼働可能。リチウムイオンバッテリーで高い変換効率を発揮し、操作も簡単なので初心者でも扱いやすい設計です。

定期的に充電をしておけば、緊急時にすぐ使える非常用電源として頼りになる上、ソーラーパネルによる充電が可能な点も災害時の予備電源として支持を集めています。

オルタネーターチャージャー

オルタネーターチャージャーは、車のエンジンを動かすことで発電されるオルタネーター(車載発電機)の電力を利用し、ポータブル電源を充電できる製品です。Bluetti ac70 と一緒に使えば、災害時に車で移動する際の余剰エネルギーを電力に交換できます。

オルタネーターチャージャーのメリット

車のエンジンをかければ発電されるオルタネーターを利用し、ポータブル電源を充電可能にするのが大きな魅力です。停電時や野外でも車さえ使用できれば電力を確保できるため、天候不良でソーラーパネルが使えない場合にも有効。長期化する災害下で「電気の切れ目」を気にせずに行動できるのは心強いポイントです。さらに、複数台のデバイスを使う方や、遠方の避難所まで移動する場合にも安定した電源供給が続くため、万が一の状況で安心を得られます。とくにアウトドアや車中泊を頻繁に行う方にとっても、一台あると便利なアイテムといえるでしょう。

定期的な点検・更新こそが最大の備え

1度そろえた防災用品も、使わずに放置すれば劣化してしまうことがあります。食料や水に限らず、バッテリーやライトの動作確認も定期的に行いましょう。

-

飲料水や非常食の賞味期限:半年に1度ほどのペースでチェック。上述のローリングストック法を活用すると無駄が少なくなります。

-

ライト・ラジオ・ポータブル電源の稼働確認:月に1回程度、正常に電源が入るか簡単にテストするだけでもトラブルを防ぎやすくなります。

-

使用方法の再確認:説明書を保管しておき、万が一のときに操作を迷わないようにしておきましょう。

まとめ:日頃からの準備が、いざという時に命をつなぐ

防災用品の準備は「一度そろえたら安心」ではありません。家族構成や住環境が変われば必要なアイテムも変わります。年に数回は備蓄品を見直し、最新の防災情報を取り入れながらアップデートしていきましょう。

準備をしていても災害は怖いものですが、備えがあるだけでも精神的な余裕が生まれます。日頃の心がけが、いざという時にあなたと家族の命をつないでくれるでしょう。

よくある質問(FAQ)

Q1. 防災グッズで本当に必要なものトップ10とは?

-

飲料水・非常食

-

救急セット(絆創膏・包帯・消毒液など)

-

懐中電灯・電池式ラジオ

-

モバイルバッテリー(またはポータブル電源)

-

防寒具・雨具

-

ヘルメット・軍手

-

簡易トイレ

-

タオル・ウェットティッシュ

-

常備薬・マスク

-

笛(SOS発信用)

Q2. 地震でいらなかった防災グッズランキングは?

1位:カップ麺

貴重な水を消費し、水がもったいない。

代替するなら

-

加熱不要のレトルト食品:最近では温めなくても食べられるおでんやカレーのレトルト食品があり、水や燃料を節約できます。

-

アルファ米:お湯だけでなく水でも時間をかけて戻せるタイプなら、少しのお水で手間がかからず、しっかりと栄養を補給できます。

2位:大型の懐中電灯

明るさは十分でも、サイズが大きくて重いため持ち運びに不便で、狭いスペースでは邪魔になることがあります。小型で高性能なLEDライトが好まれる傾向です。

代替するなら

-

小型のLED懐中電灯:軽量コンパクトで十分な明るさを確保でき、持ち運びもラク。

-

ヘッドライト:両手が空くので作業時に便利。小型でも明るいLEDタイプが多い。

3位:手回しラジオ

手回しラジオは短時間で電力を供給できるものの、長時間使用には向きません。例えば、数分間回しても、実際に利用できる電力がわずかであるため、使い続けるには労力がかかりすぎると感じる人が多いです。

代替するなら

-

電池式ラジオ:予備の電池を用意しておけば比較的長時間利用可能。操作も手軽。

-

ソーラー充電付きモバイルバッテリー:日中は太陽光で充電し、夜間はラジオやライト機能を使える製品もあり。

4位:携帯用浄水器

一見役立ちそうですが、水源が見つからない状況では使えず、事前にペットボトルの水を備蓄する方が現実的です。緊急時の使用が限定的であるとされています。

代替するなら

-

ペットボトルの水:事前に十分な量を備蓄しておけば、どこでもすぐに使用でき備蓄には最適。

-

箱型や袋型の非常用水タンク:水道が使える状況であれば、すぐに給水し、持ち運びや保管もしやすい。

5位:分厚い災害マニュアル

役立つ情報が詰まっているものの、緊急時に一冊丸ごと読む余裕はなく、必要な情報をすぐに探せないという意見が多いです。簡潔で持ち運びやすいチェックリストの方が便利です。

代替するなら

-

チェックリストや要点をまとめた折りたたみ式マニュアル:必要な情報のみ簡潔にまとまっており、持ち運びも容易。

-

カード型の防災情報カード:財布やポーチに入るコンパクトサイズで、緊急時にサッと取り出して確認できる

この記事から商品を購入する

ニュースレターに登録

関連記事

もしも大阪に南海トラフ地震が起きたら、私たちはどう動けばいいのか?この記事では、想定される津波・揺れ・液状化・停電といった被害の全容と避難のタイミング、安全な避難場所の選び方までをわかりやすく解説。いざという時に命を守る準備、今すぐ始めませんか?

大きな揺れで食器棚が倒れたり、割れた食器が飛び散ったり…。そんなリスクから家族を守るために、いますぐできる地震&停電対策を徹底解説!日常の収納から非常時の備えまで、安全なキッチンづくりのコツをまとめました。

「家族や友人、社員と突然連絡が取れない!」そんな緊急事態でも慌てず対応するための安否確認方法を徹底解説!よくある原因の整理から、連絡が取れないときの適切な対処法、そして事前に備えるためのポイントまで、実用的な情報が満載です。