電気代の高騰と現状

ここ数年で電気代が大幅に値上がりしています。これは、ウクライナ戦争に伴う化石燃料の高騰に起因している部分が多く、価格が上昇した化石燃料から発電された電気の価格も跳ね上がっています。この値上がりは電気のみならず、ガスやガソリンなどの価格も上がっており、家計をひっ迫しています。このため、日本政府は家計救済措置として補助金の支出を決定し、物価高騰による家計の負担を減らしました。この救済措置により、2023年1月がピークとして2月以降は下降しており、現状では落ち着きを見せています。電気代は基本料金に電力料金と再生可能エネルギー発電促進賦課金を足し合わせることで算出されます。電力料金は電力量料金と燃料調整費から計算されているため、電気代の変動は化石燃料の価格変動のみならず、再生可能エネルギー発電促進賦課金単価や燃料調整費単価、電気量料金単価の変動も合わさっていることになります。

家庭用電気料金月別単価の推移

以下の表に一般家庭で契約されることの多い従来電灯の月ごとの平均電力単価を示します。2021年の6月には21.53円/kWhだった単価がほぼ毎月上昇しており、2023年の1月には最も高い、31.25円/kWhとなっています。この間、電気料金は約1.5倍も高騰していることになります。しかし、2023年の2月から電気料金は下降しており、2023年の2月には25.6円/kWhになっています。そして、2023年の2月以降は24円で安定しています。これは2023年1月より日本政府による家計救済の補助金が支給されたため、2023年の2月の電気料金が下がりました。今回の政府の補助金ですが、一般家庭ではなく電力会社等へ支給されており、その結果一般家庭の電気代も値下がりしています。

| 月 | 2021年 (円/kWh) | 2022年 (円/kWh) | 2023年 (円/kWh) |

|---|---|---|---|

| 1月 | - | 23 | 31.25 |

| 2月 | - | 23.9 | 25.6 |

| 3月 | - | 24.59 | 24.89 |

| 4月 | - | 24.92 | 24.68 |

| 5月 | - | 25.5 | 24.95 |

| 6月 | 21.53 | 26.25 | - |

| 7月 | 21.83 | 27.13 | - |

| 8月 | 22.07 | 27.93 | - |

| 9月 | 22.37 | 28.59 | - |

| 10月 | 22.63 | 29.25 | - |

| 11月 | 22.52 | 29.77 | - |

| 12月 | 22.61 | 31.24 | - |

2022年と2023年の各月の電気代の比較

2022年と2023年の月ごとの電気代を比較してみますと1月は最も差が大きく、136%と非常に高くなっています。しかし、2月では107%と若干料金が上がっていて、3月は101%とほぼ等しく政府の補助金の効果が見られます。4月になると前年よりも価格が下がっており、5月には98%と前年比を2%だけ下回っています。

| 月 | 2022年 (円/kWh) | 2023年 (円/kWh) | 変動率 |

|---|---|---|---|

| 1月 | 23 | 31.25 | 136% |

| 2月 | 23.9 | 25.6 | 107% |

| 3月 | 24.59 | 24.89 | 101% |

| 4月 | 24.92 | 24.68 | 99% |

| 5月 | 25.5 | 24.95 | 98% |

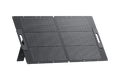

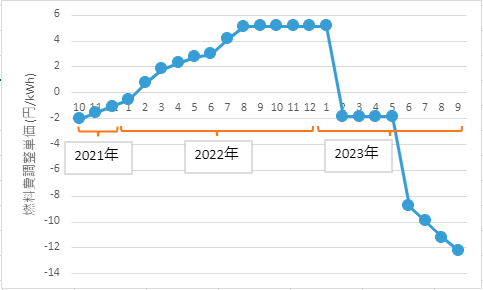

このデータから見えることは、補助金の他にも値下がりの要因がある、と言うことです。実際には、2023年になると化石燃料の価格の値下がりが見られており、これにより燃料調整費が下落しています。以下に東京電力の燃料調整費単価の推移のグラフを示します。燃料調整費とは、燃料の価格に応じて課される料金です。化石燃料には基準となる価格が設定されており、燃料がこの基準価格よりも高ければ燃料調整費単価も高くなり、逆に基準価格よりも安くなれば燃料調整費単価はマイナスになります。実際、燃料調整費単価は2021年の終わりから2022年の1月にかけてマイナスになっており、基準価格よりも化石燃料の価格が安かったことが分かります。そして、2022年にはこの単価は上昇を続け、2022年の9月には5.13円/kWhになっています。これは電気を1kWh使用すると5.13円加算されることを意味しており、この燃料調整費が上がったためにこの時期の電気料金も上がっています。また、この燃料調整費には上限が定められているため、9月以降も上限の5.13円となっています。2023年に入ると燃料調整費は急激に下がっていますが、これは政府の補助金が支出されたためです。そして6月にはさらに下がっており、9月にかけて化石燃料の価格がさらに下がったことにより、燃料調整費も-12.2円/kWhと大幅に値下がっています。

出典:法人・家庭の電気料金の平均単価の推移(特高・高圧・低圧別)|新電力ネット (pps-net.org)

電気代が高騰する様々な理由

電気代が高騰している理由は化石燃料の高騰が原因の一つですが、その他にも送配電設備の利用料金に関する新たな制度、いわゆるレベニューキャップ制度が導入されたことによる電気量料金の値上がりもあります。2022年に比べ、政府の補助金や化石燃料の価格低下に伴い2023年の電気代は安くなっています。しかし、例えば東京電力は2023年の6月よりレベニューキャップ制度の導入を理由にして電力量料金の値上げをしています。このように、様々な理由により電気代が値上がりしていますが、代表的な電気代の値上がり要因をご説明いたします。

エネルギー資源

現在最も利用されているエネルギー資源は化石燃料です。化石燃料は扱いやすく、大量に存在していますが、埋蔵されている場所は偏っており日本の埋蔵量は少ないです。このため、日本は化石燃料の埋蔵量の多い国からの輸入に頼っています。その埋蔵量の多い国の一つにロシアがありますが、ウクライナ戦争に伴いロシアからの化石燃料の脱却が行われたので、一時的な供給不足に陥り化石燃料価格が高騰しました。しかし、資源国の増産により供給が安定してくると価格は下がっていき、2022年に高値を見せていた化石燃料価格は2023年には徐々に下がっています。これに伴い、電力価格も安定しだしていますが、新型コロナウィルスによるパンデミックの後遺症であるインフレが世界中で起こっており、物価高騰を招いています。このような状況ですので減少傾向にある化石燃料の価格も2020年に比べて依然として高くなっており、電気代も高くなっています。

出典:燃料費調整単価等一覧|燃料費調整制度(個人)2|東京電力エナジーパートナー株式会社 (tepco.co.jp)

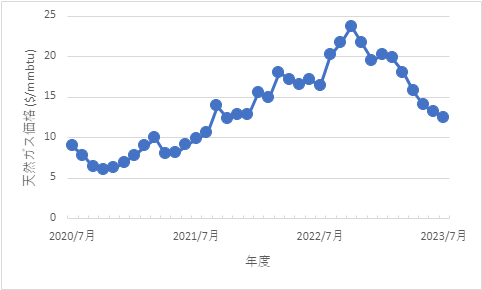

再生可能エネルギー発電促進賦課金の継続的な値上げ

再生可能エネルギー発電促進賦課金の単価は再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT)で決められている買取単価と火力発電などの電力料金、そして販売電力量により計算されます。これにより、火力発電で発電された電気料金が値上がりすると再エネ賦課金が下がります。実際に再エネ賦課金単価の推移を見てみますと、2012年に制度が出来て以降右肩上がりでしたが、2023年に急激に落ちています。これは2023年の単価が2022年の火力発電等の電気代が高騰している中で決定されたためです。つまり、2022年にはFITの買取価格と火力発電等の電気料金の差が大幅に縮まっていることを示しています。再エネ賦課金単価は2023年には下がりましたが、今後化石燃料の価格が低下し安定すると再び再エネ賦課金単価は上昇していくと推測されます。再エネ賦課金は3円を超えると月に300kWhを使用する一般的な家庭の負担は年間1万円を超えますので、この再エネ賦課金も電気代高騰の一因として挙げられます。

出典:再生可能エネルギー発電促進賦課金の推移|新電力ネット (pps-net.org)

国内の電気供給力不足

電気代高騰の原因は原子力発電所を停止していることも挙げられます。原子力発電は化石燃料の価格に左右されにくい発電であり、実際、原発を稼働している関西電力や九州電力の電気料金は原発を停止している他の電力会社よりも安くなっています。この原発停止により電気の供給力が低下し、夏場や冬場のピーク時の電力供給の限界に達して電力不足になる可能性があるので節電の協力をして欲しい、と政府からの要請も出るようになりました。電力需要が変わらないにもかかわらず、原発停止により供給力が低下したことにより需要と供給のバランスが崩れ、電力料金を押し上げる要因となっています。

高騰する電気代の解決方法

エネルギー問題は安全保障にも直結するために非常にデリケートな問題で、電気代を下げることは世界各国との関係に繋がっておりすぐに解決することは難しいです。個人レベルでの解決方法は電気を節電すると共に太陽光発電システムを導入して発電することになります。

太陽光発電システムの導入

最近では多くの家の屋根には太陽光パネルが設置されており、発電で余った電力は電力会社に予め定められた金額で売電することができます。売電価格は購入する電気代よりも高く設定されていますので売電により利益が出やすくなっています。このため、家の屋根等に太陽光発電システムを設置、発電することで高騰する電気代対策となります。

AC180+PV350

もう一つの電気代対策として挙げられるのが、ポータブル電源とソーラーパネルを組み合わせて使用することです。例えばBLUETTI AC180大容量ポータブル電源は最大で1,152Wh蓄電可能です。

これは200Wの電化製品なら6時間弱使用し続けることができますので、満充電できると大きな節電効果となります。しかし、電力会社から購入した電気で充電してしまうと節約になりません。そこで、BLUETTI PV350ソーラーパネルを使って太陽光から発電し、その電気をポータブル電源に充電することで太陽が出ている限り無料で発電出来てしまいます。

BLUETTI AC180 大容量ポータブル電源 | 防災推奨 |1152Wh、1800W

AC200MAX+PV350

BLUETTI AC200MAXポータブル電源とBLUETTI PV350ソーラーパネルの組み合わせもお勧めです。AC200MAXは2,048Whと大容量な上、2,200Wと高出力です。満充電なら一般的な室内エアコンを4時間程度は動かし続けることが可能です。

また、PV350により再生可能エネルギーである太陽光から発電することができます。このAC200MAXとPV350により、節電と共に二酸化炭素排出を抑えたエコな生活を送ることができます。

まとめ

電気代が高騰した理由は化石燃料価格の上昇、再エネ賦課金価格の上昇、原発休止、電気の供給力低下などが挙げられます。これらの要因が組み合わさって電気代の急上昇が起こりました。この対策としてはポータブル電源とソーラーパネルによる節電及びご自宅の屋根などに太陽光発電システムの設置が挙げられます。