資源価格が揺れる時代、ナトリウムイオン二次電池の選択肢を現実的に整理します。家庭・職場・防災での使いどころまで解説します。

「リチウムの次はナトリウムらしい」――ここ数年、そんな話題を耳にする機会が増えました。名前は似ていても、中身は同じではありません。どこが違いで、何に向いているのか。大げさな未来予想ではなく、今の技術と使い道を手触りのある言葉でたどっていきます。

ナトリウムイオン電池の基本をつかむ

出展:www.nikken-totalsourcing.jp

ナトリウムイオン電池(Sodium-ion Battery/SIB)は、正極・電解液・負極のあいだをナトリウムイオン(Na⁺)が行き来して電気を出し入れする二次電池です。考え方はリチウムイオン電池(LIB)と同じ。ただし、担い手がLi⁺ではなくNa⁺に替わることで、選ばれる材料や振る舞いが変わります。

-

正極は層状酸化物(NaₓMO₂系)やプルシアンブルー類縁体が有力。ニッケルやコバルトへの依存を抑えやすく、資源面での安心感があります。

-

負極は黒鉛ではなくハードカーボンが定番。微細な孔や層間にNa⁺を出し入れして容量を稼ぎます。

-

電解液はNa塩を有機溶媒に溶かしたものが主流。低温での動きや寿命を伸ばすための添加剤の工夫が盛んです。

-

集電体は負極側にアルミ箔を採用できる可能性が高く、銅箔が基本のLIBより金属コストを下げやすい、という見方があります。

定格電圧はおおむね3V台前半。エネルギー密度はLIBに一歩譲るものの、据え置き用途では気にならない場面が多い――ここがポイントです。

なぜナトリウムイオン電池が注目されるのか

理由は単純で、資源・価格・用途のバランスが取りやすいからです。ナトリウムは食塩の主成分。地殻や海水に豊富で、調達の偏りが小さい。

LIBと近い製造プロセスを生かせば、既存の設備やノウハウを転用しやすく、量産までの助走距離が短い。さらに、モビリティはLIB、定置用はSIBといった住み分けが現実味を帯び、価格と安全の折り合いを付けやすくなってきました。電池を「一択」にしないこと自体が、サプライチェーンのリスク分散になります。

ナトリウムイオン電池のメリット・デメリット

〈メリット〉コスト・安全性

-

コストの芽がある:Ni/Coの使用量を抑えつつ、負極でアルミ集電体が使える設計なら、原材料コストを素直に落とせます。

-

速さに強い:材料と設計しだいで高出力・高レートの充電に向きます。ピークカットや、短時間での“追い充電”が必要な据え置き用途と相性がいい。

-

温度にタフ:寒さや暑さにさらされる屋外筐体で扱いやすい報告が多く、広い温度レンジで安定運用を狙えます。

-

安全設計に振れる:エネルギー密度が控えめな分、熱設計の余裕を持ちやすく、セルからパックまで“暴れにくい”電池に仕上げやすい。

〈デメリット〉エネルギー密度・市場普及度

-

エネルギー密度は劣勢:Wh/kgではLIB(特にNMCの上位や高性能LFP)に及ばないケースが多い。車載やドローンのように質量が効く用途はまだLIBの土俵です。

-

初期効率と寿命の磨き込み:ハードカーボンの初期クーロン効率や、層状酸化物正極の構造安定化は、電解液・添加剤・被覆の合わせ技で改善中。

-

規格や流通の未成熟さ:LIBほど評価・認証・物流が成熟していないため、立ち上げフェーズでは手間賃が上乗せされます。

比較表:リチウムイオン電池 vs ナトリウムイオン電池

|

項目 |

LIB(リチウムイオン) |

SIB(ナトリウムイオン) |

|

エネルギー密度 (Wh/kg) |

高い(約200〜250) |

中程度(約100〜150) |

|

コスト |

高価(リチウム・コバルト使用) |

低コスト(ナトリウム・アルミニウム使用) |

|

使用温度範囲 |

限定的 |

極端な環境に比較的強い |

|

安全性 |

電解液が可燃性 |

比較的安定 |

|

主な用途 |

EV、ポータブル機器 |

定置用、大規模蓄電 |

世界の動きと企業の取り組み

ざっくり言えば、中国は量産と価格、欧米・日本は応用と信頼性。中国は大手がSIBの量産志向を明確に打ち出し、低速EVや二輪、定置蓄電へ展開中。LIBラインの互換性を活かし、スケールの力で価格を削るアプローチです。

韓国は大学・研究機関が中心となり、材料や界面の基礎をじっくり固めるスタイル。サイクル寿命や低温特性の底上げに粘り強く取り組んでいます。

日本はハードカーボン、ガラス系材料、プルシアンブルー系正極といった独自の強みを押し出し、品質保証や長期保守まで含めた“使える製品”作りに熱心。結論はまだ出ていませんが、土俵が違うだけで、目指す先は同じです。

ナトリウムイオン電池の将来性と可能性

SIBはLIBの“代打”ではありません。並び立つもう一本の柱です。

-

全固体電池との違い:全固体は高エネ密度・高安全の“長期解”。SIBは既存量産に親和で、価格と温度レンジで勝負する“近中期の解”。時間軸と勝ち筋がそもそも違います。

-

キャリアが変われば材料も変わる:Na⁺はLi⁺より大きく、黒鉛に入りにくい。そこでハードカーボンが主役に。正極もプルシアンブルー系や多元系層状酸化物といった“ナトリウムに向いた”顔ぶれが育っています。

-

性能と経済性の落としどころ:エネルギー密度の面では劣りますが、コスト(円/kWh)、安全性、資源安定性の観点からは、多くの用途で優位性を発揮します。グリッド貯蔵、無線基地局、店舗・事務所のバックアップ、家庭の昼夜シフト――動かない電池の世界では、体積や重量の制約が緩く、SIBが本領を発揮します。

技術のポイントをやさしく理解する

-

初期効率(ICE):初回充放電での“目減り”をどう抑えるか。材料設計と電解液、前処理(プリソジエーション)で実効容量を底上げします。

-

SEIの質:ハードカーボン上のNa系SEIは添加剤と温度履歴で性格が変わります。寿命・安全・低温を全部盛りにはできません。どれを優先するかの設計が効きます。

-

正極の酸素安定化:層状酸化物は高電位・高温で酸素の安定性が課題。部分置換や表面被覆、電解液の最適化、さらには“あえて上まで回さない”運用で実用点を探ります。

-

BMSの工夫:SIBは電圧カーブが平坦な領域があり、残量推定は電流積算に学習(ヒューリスティクス)を重ねるのが現実的。温度・電流の扱いを丁寧にするほど寿命のバラつきが収まります。

-

保管の作法:長期保管は中SOC・常温が無難。自己放電は小さいものの、真夏の車内放置のような高温は避けたいところです。

ナトリウムイオン電池の活用シーン

据え置きで、確実に動かす電池――ここでSIBの良さは分かりやすくなります。

-

家庭×ポータブル電源:昼に太陽光で貯め、夜の家事や在宅ワークへ回す。停電時は照明→通信→調理の順で電力を配分。冷蔵庫は“連続運転”よりも断続+保冷剤で粘る方が、容量を無駄にしません。

-

小規模オフィス/店舗:レジ・ルーター・照明を数時間落とさないことが損失を左右します。毎日の浅い充放電に強い設計は、商いの安心感に直結します。

-

地域のレジリエンス:避難所や自治会館の非常電源は、安全・価格・保守の総合点で判断。LIBとSIBの混在運用で役割を分け、余力を確保する発想が現実的です。

-

屋外筐体:道路情報板、通信ボックス、農業ポンプなど、暑さ寒さの直撃を受ける場所で、SIBの温度タフさと価格の“ちょうどよさ”が効いてきます。

フェーズフリーの視点:日常から非常時まで

防災は「特別な準備」を積み上げるより、普段の延長で続く仕組みの方が強いものです。ポータブル電源も同じ。平日はデスク脇の電源タップ代わり、週末は庭やベランダで家電の電源に、いざという夜は灯りと通信の要としてそのまま使う。たとえばBLUETTIのようなポータブル電源を暮らしに組み込んでおけば、操作に迷わない“手慣れ”が非常時の力になります。これがフェーズフリーの良さです。

現在、ナトリウムイオン電池は研究・開発が進められている段階で、一般消費者向けに正式販売されている製品はまだありません。そのため、実際の暮らしや災害対策に使えるのは、信頼性が確立されたリチウム鉄リン酸(LFP)電池が現実的な選択肢となります。

例えば、BLUETTI AORA 100 V2は大容量かつ安全性に優れたLFPバッテリーを採用しており、

-

災害時の非常用電源

-

家庭の節電・電気代対策

-

アウトドアや車中泊

といった幅広いシーンで活用できます。

「次世代」として注目されるナトリウムイオン電池の動向を見守りつつ、今すぐ安心できる電源を備えておくならLFP電池搭載の製品が最も現実的です。

よくある質問(FAQ)

Q. SIBはいつ主流になりますか?

A. 分野によります。据え置きは先行、車載は慎重。量産・規格・サプライ網が整うほど出番は増えます。

Q. 安全性はLIBより高いの?

A. 設計しだいです。エネルギー密度が控えめなのは熱設計の余裕につながりますが、電解液やBMS(バッテリーマネジメントシステム)の細かな設計が安全性に重要な役割を果たします。

Q. 寒さに強い?

A. 低温性能に強みを示す報告は多い一方、電解液とSEIの最適化が前提。最終的には製品スペックで確認を。

Q. 本当に安くなるの?

A. 材料の自由度と既存設備の活用で優位ですが、規模の経済が効くまではもうひと息。価格だけでなく、保守・寿命を含めた総コストで見るのがコツです。

まとめ

ナトリウムイオン電池は、リチウムの座を奪うための対抗馬ではありません。依存を分散し、価格と安全を両立させるもう一つの柱です。まずは用途をふたつに分けて考える――動く電池か、動かない電池か。そして、重視する指標を決める――Wh/kg、円/kWh、寿命、安全。家庭ではフェーズフリーの発想で、普段から手にしているポータブル電源を起点に整える。事業や自治体では、SIBを織り込んだ複線的な調達と運用へ。

明日すべてが置き換わることはありません。ただ、今日から小さく試すことはできます。使いどころを見極めて一歩踏み出せば、停電や資源価格の波に振り回されにくい、しなやかな電気の暮らしに近づきます。

この記事から商品を購入する

関連記事

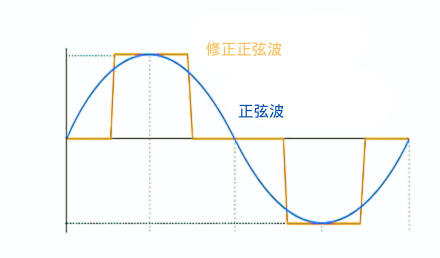

正弦波インバーター搭載のポータブル電源が選ばれる理由とは?インバーターの種類と違いも解説

近年、アウトドアや防災需要の高まりに伴い、ポータブル電源への注目が急速に高まっています。特に電子機器の多様化が進む現代では、スマートフォンやノートパソコンだけでなく、高精度の家電製品などにも安全な電源のニーズが高まっています。この記事では、正弦波インバーターの特徴や他のタイプとの違いをわかりやすく解説し、賢いポータブル電源の選び方をお伝えします

太陽光発電の撤去費用はどのくらい?実際の費用やリサイクルについて徹底解説

太陽光パネルの撤去を検討中の方必見!最適なタイミング、リアルな費用相場、コストを抑える秘策や再利用の道筋を徹底解説します。撤去をスムーズに進め、「次の一歩」を踏み出すための安心ガイドをお届けします!

【完全ガイド】リン酸鉄リチウムイオン(LiFePO4)バッテリーとは?

災害時にもアウトドアシーンでも頼れる安全性と長寿命を誇る「リン酸鉄リチウムバッテリー(LiFePO4)」。発火リスクが低く、約10年間の長寿命を実現したこの新世代バッテリーは、停電や非常時に心強い味方となります。さらに、キャンプや車中泊でも、寒暖差に耐えながら安定した電力を供給します。本記事では、LiFePO4バッテリーの特徴、選び方、そして用途別の活用法を徹底解説。安全でエコな未来の電力を詳しく探ってみましょう。